目錄

專業律師解析:什麼情況下「真實惡意」會成誹謗免死金牌?

在台灣,當名人的隱私權與民眾的言論自由發生衝突時,法律的天平該如何傾斜?這個問題的答案,核心往往圍繞著一個來自美國憲法判決、並深深影響台灣司法實務的法律原則——「真實惡意」(Actual Malice)。許多人誤以為,只要我「說的是實話」或「我真心相信」,就不構成誹謗。然而,在涉及公眾人物與公共事務的領域,「真實惡意」原則提供了更強大的言論保護,它不僅僅是「免死金牌」,更是一把精密的法律尺規,衡量著言論自由與名譽權之間的微妙界線。

要透徹理解這項原則,我們必須從其源頭開始,一步步拆解其法律構成要件、適用情境、舉證責任的艱難,以及它在台灣司法實踐中的具體樣貌。

第一章:「真實惡意」原則的起源與法理基礎——紐約時報訴蘇利文案

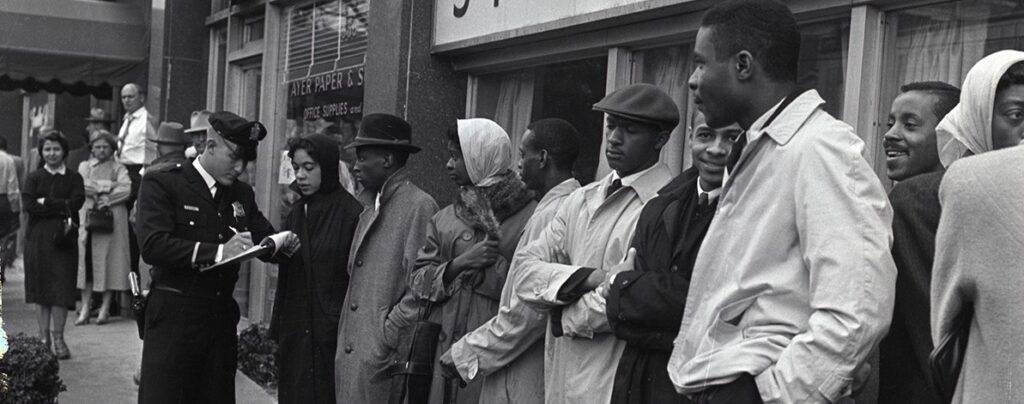

「真實惡意」原則並非台灣本土產物,而是法學移植的經典範例。其誕生於1960年美國聯邦最高法院的里程碑判決——《紐約時報公司訴蘇利文》(New York Times Co. v. Sullivan)。

案件背景:

1960年代,美國民權運動風起雲湧。阿拉巴馬州蒙哥馬利市的警察官員蘇利文,對《紐約時報》刊登的一則民權運動宣傳廣告提起誹謗訴訟。該廣告中部分內容並非百分之百精確,例如描述了警察如何不當對待民權人士。儘管廣告中未直接點名蘇利文,但他主張廣告內容影射其管理失職,損害其名譽。阿拉巴馬州法院判決蘇利文勝訴,並判給巨額賠償。

最高法院的劃時代見解:

聯邦最高法院一反下級法院的見解,撤銷了原判決。大法官布倫南(William J. Brennan Jr.)主筆的判決書中,確立了以下核心論點:

對公共事務的「不受禁制、強勁有力、完全開放」的辯論,是美國憲法第一修正案所保障的核心價值。

言論自由必然包含「錯誤陳述」的空間。為了讓言論自由呼吸的「喘息空間」(breathing space),必須容忍一定程度的錯誤。

因此,當公務員因執行公務相關事宜受到批評而提起誹謗訴訟時,必須證明被告陳述時具有「真實惡意」——即明知陳述為虛假,或全然不顧其真偽(with knowledge that it was false or with reckless disregard of whether it was false or not)。

法理核心:

這個判決的核心精神在於「寒蟬效應」(Chilling Effect)的避免。如果媒體或民眾每次發表對政府官員的批評,都必須保證內容百分之百精確,否則將面臨天文數字的賠償,那麼誰還敢監督政府?民主社會的自我修正機制將會癱瘓。因此,法律選擇對「公共論壇」中的言論給予更高程度的保障,即便言論有誤,只要並非出於惡意造假或極端輕率,就應受到保護。

後續,美國最高法院將「真實惡意」原則的適用範圍,從「公務員」擴展到所有的「公眾人物」(Public Figures),包括政治人物、演藝明星、知名企業家等所有在社會上具有顯著影響力或主動投入公眾視野的人物。

第二章:「真實惡意」的嚴格法律定義——不僅是「壞心眼」

中文的「惡意」一詞,容易讓人聯想到「壞心眼」、「憎恨」或「負面意圖」。但法律上的「真實惡意」是一個技術性極強的術語,其內涵遠比日常語意來得狹隘與嚴格。

「真實惡意」的兩大構成要件:

明知虛假(Knowledge of Falsity):

這是最直接的狀態。指行為人在發表言論的「當下」,內心已經確切知道其所陳述的內容是不真實的。這是一種「說謊」或「捏造」的故意。例如,記者已經拿到官方報告證實某事件A未曾發生,卻仍為了打擊某政治人物而撰文指控其涉及事件A。全然不顧真偽(Reckless Disregard for the Truth):

這是實務上更常見、也更難證明的狀態。它並非「明知」,而是一種「極端輕率」的心態。指行為人對於其所陳述內容的真實性,存在著「嚴重偏離」一個負責任的人應有之查證標準的態度。它不僅僅是「疏忽」(Negligence)或「過失」,而是一種「蓄意的迴避」或「高度的懷疑卻置之不理」。美國最高法院在後續的《赫普斯案》(Harte-Hanks Communications, Inc. v. Connaughton)中進一步闡釋,所謂「全然不顧真偽」,必須證明行為人對其言論的「潛在虛假性」存有「高度認知」(High Degree of Awareness)。法院會審查:

被告是否擁有明顯的「反證」(顯然可信的相反證據)卻故意忽略?

被告的消息來源是否明顯不可靠,任何合理之人都會懷疑其真實性?

被告的調查過程是否存在重大缺陷,顯示其根本無意發掘真相?

什麼「不是」真實惡意?

過失(Negligence): 只是查證不夠周全、不夠仔細。例如,記者只採訪了單一方說法,未向另一方求證。在一般民事侵權中,這可能構成過失;但在適用「真實惡意」原則的案件中,僅有過失是不夠的。

仇恨或惡意中傷(Hatred or Ill Will): 對公眾人物懷有強烈的個人憎恨、厭惡,並出於此動機發表批評。這一點至關重要。即使你能證明被告恨你入骨,其言論動機卑劣,但只要他「真心相信」其言論為真,且並非基於「全然不顧真偽」的輕率,那麼他仍然可能受到「真實惡意」原則的保護。動機不良與「對事實真偽的認知」是兩件不同的事。

第三章:「真實惡意」原則在台灣的繼受與實踐

台灣並非普通法系,理論上不直接受美國判例拘束。然而,透過大法官解釋與最高法院判決,「真實惡意」原則的精神已深刻地內化於台灣的誹謗法理中。

關鍵文件:司法院釋字第509號解釋

這是台灣言論自由保障的基石。釋字509號解釋雖然未直接使用「真實惡意」四字,但其論理完全吸收了該原則的精髓。

確立「合理查證」義務: 解釋文明確指出,行為人雖不能證明言論為真,但依其所提證據資料,認為行為人有相當理由確信其為真實者,即不能以誹謗罪之刑責相繩。

權衡言論自由與名譽權: 解釋文強調,對言論自由之限制,「應為維護公共利益所必要」。為了維護人民對公共事務的自由評論空間,法律對誹謗罪的成立設定了更高的門檻。

舉證責任的減輕(轉換)? 509號解釋某種程度上調整了刑事誹謗罪的舉證責任。傳統上「誹謗罪」的構成要件要求「散布於眾,指摘或傳述足以毀損他人名譽之事」,被告若主張言論為真,需負舉證責任。但509號解釋後,法院實務轉向要求「原告」(公眾人物)必須證明被告「未盡合理查證義務」,而此一證明內涵,與證明被告具有「輕率不顧真實」的「真實惡意」已相去不遠。

台灣法院如何操作「真實惡意」/「合理查證」標準?

在具體案件中,台灣的法官會綜合考量以下因素,來判斷行為人是否已盡合理查證義務,或是否已達到「真實惡意」的程度:

言論的「公共性」與「公益性」: 所評論的事務與公共利益關聯越高(如政府施政、官員操守、食品安全),法院對言論的包容度就越高,對行為人的查證義務要求相對降低。

行為人的身份與查證能力: 專業媒體記者與一般網民,法院對其查證程度的期待會有所不同。媒體擁有更多資源與專業,其查證義務標準自然較高。

消息來源的可靠性: 是根據官方文件、具名指控、匿名爆料,還是純屬謠言?對於明顯可疑的來源,行為人若未加篩選即散布,就可能被認定為輕率。

事實陳述與意見評論的區分: 「事實陳述」有真偽可言,需要查證;「意見評論」是個人主觀價值判斷,無真偽問題,只要基於已公開之事實或有一定論據基礎,即受言論自由高度保護。誹謗罪主要規範「事實陳述」。

時效性的要求: 對於具有高度時效性的新聞事件,要求媒體在報導前完成所有查證步驟有時不切實際。法院會考量在時間壓力下,其初步查證是否已達「合理」標準。

台灣實務案例觀察:

對政治人物批評的寬容: 在許多針對政治人物的誹謗案件中,法院經常以「可受公評之事」或「被告已根據相關事證為合理評論」為由,判決被告無罪。例如,根據某立委的財產申報資料,批評其「炒地皮」,即使用詞尖銳,只要有其數據基礎,通常會被認定為意見表達而非誹謗。

媒體的挑戰: 媒體若僅依賴單一、匿名且未經交叉比對的消息來源,即進行足以毀人名節的指控,極有可能被法院認定為「未盡合理查證義務」而構成誹謗。此時,原告若為公眾人物,法院會實質上審查媒體是否有「全然不顧真偽」的情事。

第四章:何時「真實惡意」能成為「免死金牌」?—— 嚴格的適用情境

現在,我們回到核心問題:在什麼具體情況下,「真實惡意」原則能成為誹謗罪的「免死金牌」?答案是其適用有嚴格的前提條件。

情境一:原告的身分必須是「公眾人物」或與「公務員」執行職務相關

這是啟動「真實惡意」原則的「資格賽」。如果你批評的對象是你的鄰居、同事或一個純粹的私人企業主,那麼適用的將是一般的誹謗罪規則(即被告需證明言論為真,或雖不能證明為真,但已盡合理查證義務且確信為真)。「真實惡意」原則提供的超高強度保護,僅在涉及「公眾議題」時才會啟動。

公務員: 泛指所有依法令從事公務之人員。

公眾人物: 包括:

全面性公眾人物: 國家領導人、部會首長、政黨領袖等具有全國性知名度與影響力者。

有限性公眾人物: 僅在特定議題或領域中具有知名度者,例如:環保運動領袖、學運明星、知名作家、針對特定公共政策頻繁發言的專家等。

非自願性公眾人物: 因偶然事件(如重大社會案件的受害者或家屬)突然被捲入公眾輿論中心的人物。對此類人物的適用範圍,在司法實務上仍有爭議。

情境二:言論內容必須涉及「公共議題」或「公眾關心之事務」

批評的內容必須與該公眾人物的「公共角色」或「社會公益」有關。例如,批評總統的治國能力、指控市長圖利特定廠商、質疑明星代言的產品有安全疑慮。反之,如果是揭露一個政治人物純屬私德的婚外情(且與其職務行使無關),或者散布一個明星的私人病歷,這類言論與公共事務關聯性低,就難以受到「真實惡意」原則的強力保護。

情境三:被告(發言者)的心態必須「不具真實惡意」

這是成敗的關鍵。在滿足上述兩個情境後,被告必須成功地向法院證明,或者說,原告無法成功證明被告具有「真實惡意」。具體而言:

被告提出了看似可信的證據: 被告在發言時,手邊有來自看似可靠的來源所提供的資料(例如:政府公開資料、統計數據、媒體報導、相關人士的指控等),使其有「相當理由」確信自己所言為真。

被告進行了與其身分相符的查證: 雖然查證未必完美無缺,但已達到在該情境下的「合理」標準。例如,一個公民記者在報導社區開發案爭議時,採訪了里長、居民和開發商,並查閱了環保署的公開資料,即使事後發現某個細節有誤,但其過程顯示他無意說謊或輕率行事。

原告無法證明被告「明知或輕率」: 原告陣營若拿不出強力證據,證明被告在發言前已經拿到一份可以直接戳破謊言的「鐵證」,或者證明被告的消息來源明顯荒誕不經,任何有理智的人都不會採信,那麼原告就會敗訴。

總結而言,「真實惡意」這面「免死金牌」只有在「公眾人物」因「公共事務」提起誹謗訴訟時才會生效,而其生效的關鍵,在於發言者的心態並非「明知說謊」或「極端輕率地不管真相」。

第五章:舉證的困境——為什麼對公眾人物而言,控告誹謗如此困難?

理解了「真實惡意」的嚴格定義,就不難明白為何公眾人物在提起誹謗訴訟時,往往面臨極高的敗訴風險。其核心困境在於「舉證責任」。

證明「內心狀態」的極度困難:

如何證明一個人在發表言論的「當下」,其「內心」是「明知為假」或「全然不顧真偽」?這幾乎是在要求原告去透視被告的腦海。實務上,原告必須透過大量的「外部客觀證據」來建構一個「被告必然知情或極度輕率」的推論。

原告律師需要努力尋找的證據可能包括:

內部文件或通信紀錄: 例如媒體內部的新聞討論紀錄,顯示記者或編輯對於消息來源的可信度存有嚴重懷疑的對話。

明確的反證存在證明: 證明在被告發表言論前,已經存在一份權威、公開且易於取得的文件,可以直接、明確地推翻其言論。而被告顯然接觸過該文件。

證人證詞: 有證人能夠證明,被告在私下場合曾承認「我知道這個可能不是真的,但管他的,先報再說」。

一系列慣性行為: 證明被告一貫地、系統性地針對原告散布不實訊息,且從不進行查證,這可以佐證其「輕率」的心態。

由於舉證門檻如此之高,許多公眾人物在權衡訴訟成本與勝訴機會後,往往選擇不以刑事誹謗罪提告,而是改以「民事侵權行為」請求損害賠償。在民事訴訟中,雖然「合理查證義務」仍是關鍵,但整體的舉證困難度相較於證明刑事上的「真實惡意」,有時會稍低一些。

第六章:結論——「真實惡意」不是放肆的許可證,而是民主的守門人

「真實惡意」原則,這面被許多人視為誹謗罪「免死金牌」的法律設計,其本質並非鼓勵人們胡說八道,或是賦予媒體肆無忌憚的特權。恰恰相反,它是民主社會為了維繫其生命線——公共討論——而設計的一道「安全閥」。

它承認了一個現實:在資訊紛雜、節奏快速的現代社會,要求每一句對公權力的批評、對公共事務的質疑都必須百分之百精準,無異於扼殺監督與批判的可能性。它接受了「錯誤」是追求真理過程中不可避免的代價。

因此,對於一般民眾、媒體工作者乃至於所有關心公共事務的人而言,「真實惡意」原則是一面堅實的盾牌,讓你在監督權貴、批評時政時,能夠擁有更充足的勇氣與法律保障。它告訴你:只要你並非惡意捏造,且已根據手邊的資訊進行了合理的判斷與查證,那麼即便你的言論事後被證明有誤,法律也將在最大程度上保護你免於誹謗罪的刑責。

然而,這面盾牌絕非一把可以任意傷人的劍。它並不保護謊言與惡意的抹黑。法律依然嚴懲那些心懷不軌、刻意造謠生事之徒。它要求發言者必須懷抱著對真相的基本尊重,並在能力所及範圍內履行「合理查證」的社會責任。

最終,「真實惡意」原則的精髓,在於它試圖在「謹言慎行」與「暢所欲言」之間,找到一個最符合民主精神的平衡點。它提醒我們,在一個健康的社會中,名譽權固然寶貴,但一個能夠自由辯論、不怕犯錯的公共領域,其價值更是無可取代。這不僅是法律的技術性規則,更是民主社會賴以生存的哲學信念。