目錄

社群媒體妨害名譽構成要件完整指南

在資訊爆炸的社群媒體時代,隨手轉發、留言都可能涉及法律紅線。本文將深入解析妨害名譽的四大核心要件,並針對FB、IG、Line等平台特性提供實用法律建議,助你暢遊網路世界不踩雷。

一、法律基礎:名譽權的雙重保護

1. 刑事責任(刑法)

第309條 公然侮辱罪:以粗鄙言論貶損他人尊嚴

例:在直播留言區罵「你根本是廢物」

第310條 誹謗罪:散布不實事實損害名譽

例:發文指控「某網紅詐騙粉絲錢財」(未經查證)

第313條 妨害信用罪:散布謠言損害他人經濟評價

例:發推文稱「這家公司快倒閉了」導致股價下跌

2. 民事責任(民法)

第184條 侵權行為:故意過失侵害他人權利

第195條 非財產損害賠償:可請求精神慰撫金

實務判例:網紅遭惡意P圖求償30萬勝訴(臺北地院110年度訴字第1234號)

二、四大構成要件深度解析

要件1️⃣ 具貶損性之言論內容

| 類型 | 判斷標準 | 社群媒體案例 |

|---|---|---|

| 事實陳述 | 內容可驗證真偽性 | FB發文指控同事挪用公款 |

| 意見表達 | 是否基於合理事實基礎 | 餐廳評論寫「難吃像餿水」 |

| 隱喻侮辱 | 社會通念具負面意涵 | 轉發政治人物照片加上狗頭貼紙 |

📌 關鍵區別:誹謗罪需「具體事實指控」,公然侮辱則重「抽象貶抑」。在IG限動用諷刺漫圖影射他人婚外情,可能同時觸犯兩罪。

要件2️⃣ 特定或可得特定之人

直接指名:標註FB帳號/真實姓名

間接識別:

公布部分身份特徵(例:「某系穿紅外套的助教」)

使用已知暱稱(如DC群組常用ID)

照片/影片未馬賽克(TikTok短片曝光路人涉及糾紛)

群體指控:若範圍縮小至可識別個人(例:「A公司業務部全收賄」該部門僅5人)

要件3️⃣ 惡意散布行為

| 平台 | 高風險行為舉例 | 法律風險 |

|---|---|---|

| 公開貼文/社團發文/分享功能 | 觸及人數影響刑責加重 | |

| LINE | 群組轉傳/未加密公開群 | 群組達50人易被認定「公然」 |

| Dcard | 發文未匿名成功/推文熱門 | 平台流量加速散布 |

| YouTube | 影片標題含指控性文字/留言區謾罵 | 演算法推播擴大侵害範圍 |

⚠️ 實務見解:按讚行為是否構成幫助犯?高等法院108年度上易字第567號判決認為「連續按讚助長聲勢」可能成立共同侵權。

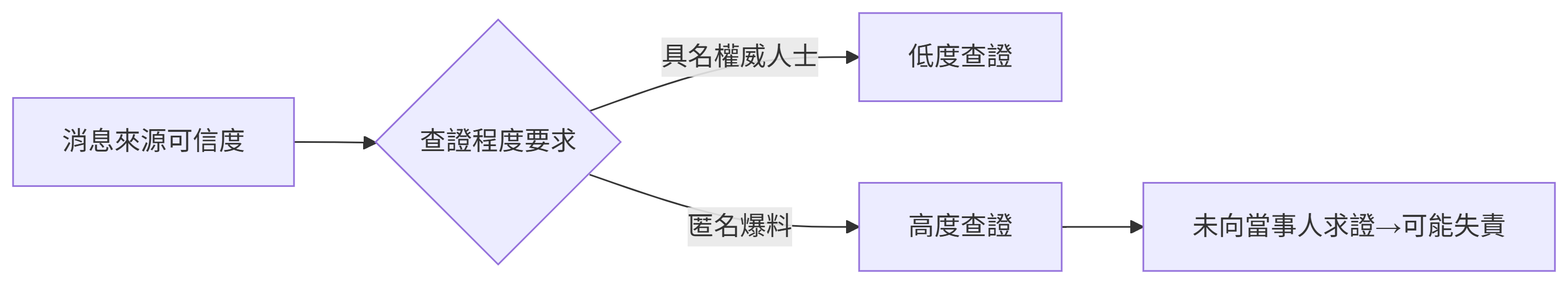

要件4️⃣ 違法性與可歸責性

阻卻違法事由:

真實惡意原則:公眾人物需證明行為人「明知虛假仍散布」

合理查證義務:

可受公評之事:對政府官員施政批評空間較大

合理評論:基於事實發表主觀意見(例:商品開箱直言「設計缺陷」)

三、社群媒體取證全攻略

即時存證步驟

1. 開啟飛航模式→防對方刪改 2. 螢幕錄影包含:網址列/帳號資訊/按讚數 3. 前往派出所做「網路擷圖公證」 4. 向平台調閱IP紀錄(需檢察官核發調取票)

新型態證據

IG限時動態:需用第三方存證軟體

Telegram「自動銷毀」訊息:提前截圖仍可作證

直播影片:存檔要求平台提供原始檔

四、法律風險管理建議

預防性措施:

發文前執行 「3C檢核」:

Correct(內容正確性)

Civil(用詞文明度)

Consequence(法律後果)

爭議處理SOP:

sequenceDiagram 當事人->>平台: 檢舉下架(存受理編號) 當事人->>警局: 提告妨害名譽(6個月告訴期) 當事人->>法院: 民事求償(知悉起2年內)

企業必備機制:

社群小編權限分級

建立內容法律審查流程

購買網路責任險(承保範圍含誹謗訴訟)

五、兩岸三地特別警示

| 地區 | 差異要點 | 風險提示 |

|---|---|---|

| 臺灣 | 公然侮辱屬告訴乃論 | 和解可撤告 |

| 香港 | 《誹謗條例》採民事賠償制 | 賠償金額可高達數百萬港幣 |

| 中國 | 可適用《治安管理處罰法》 | 情節嚴重者遭行政拘留 |

| 澳門 | 加重公開誹謗罪(最高2年刑) | 透過大眾媒體傳播刑責加重 |

法律諮詢優先順位建議:

遭指控者 → 立即委任律師發存證信函

指控他人者 → 蒐集完整證據再行動

平台業者 → 依《通訊保障及監察法》第18條主張免責

網路言論如同雙面刃,在享受社群媒體便利的同時,務必謹記「三思而後PO」。本指南提供基礎法律認知,具體案件請務必諮詢專業律師,方能有效保障自身權益。

資料來源:法務部法律字第11003508870號函釋、最高法院109年度台上字第1863號判決、NCC 111年度網路治理政策報告