05 7 月

以下是在論壇發表負面文章時,判斷是否構成「誹謗罪」的完整法律指南。以臺灣《刑法》第310條為核心,結合實務見解整理關鍵要件、法律邊界及自保策略:

目錄

一、誹謗罪成立 3 大核心要件

根據《刑法》第310條,需同時滿足以下條件:

| 要件 | 法律定義 | 實務認定重點 |

|---|---|---|

| 1. 散布不實事實 | 指涉「具體事件」的虛假陳述(非主觀意見) | ✔️ 內容可被客觀驗證真偽(例:指控收賄、偽造文書) ✖️ 抽象謾罵(如「人渣」)不構成 |

| 2. 損害名譽 | 降低社會對當事人的道德、專業、信用評價 | ✔️ 指控須與當事人社會角色相關(例:教師性騷擾、醫生誤診) |

| 3. 惡意故意 | 明知內容不實,或未合理查證卻輕率散布 | ✦ 法院依「行為人查證義務」判斷過失(見下表) |

📌 關鍵區別:

「事實陳述」(可證明真偽) vs. 「意見表達」(主觀價值判斷)

前者受誹謗罪規範;後者受《憲法》言論自由保護(大法官釋字第509號解釋)

二、長篇負面文章「高風險誹謗內容」清單

符合以下任一特徵,極可能觸法:

| 類型 | 實際案例 | 法律後果 |

|---|---|---|

| 1. 虛構事件 | 偽造時間/地點/人物,編造「某公司主管收賄100萬過程」 | ✔️ 最易成立誹謗罪 |

| 2. 變造證據 | 竄改LINE對話、合成照片、偽造文件截圖作為「佐證」 | ✔️ 加重誹謗(《刑法》第310條第2項) |

| 3. 誘導式影射 | 用「據傳」、「業界都知道」暗示某藝人吸毒,卻不提供具體事證 | ✦ 法院認定「間接誹謗」(臺灣高等法院107年上易字第1234號) |

| 4. 揭露非公益隱私 | 公開他人病歷、婚外情細節、家庭糾紛等與公共利益無關之事 | ✔️ 可能同時違反《個資法》第41條 |

| 5. 連續性攻擊 | 每週發布「追蹤報告」更新不實指控,強化讀者印象 | ✦ 視為「持續性誹謗」,加重刑責 |

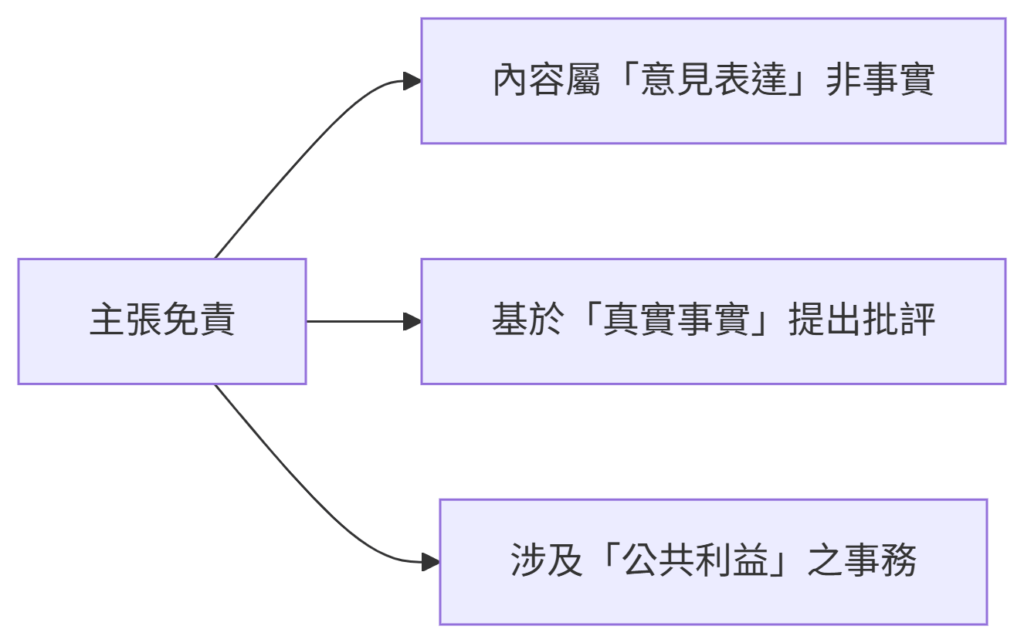

三、免責關鍵:法律承認的「合理評論原則」

符合以下條件,負面言論受法律保護:

實務應用舉例:

| 情境 | 是否免責 | 理由 |

|---|---|---|

| 「某餐廳牛排冷凍過期,衛生局應稽查」 | ✔️ 免責 | 具體事實可查證(若衛生局真有紀錄),且涉及公共衛生 |

| 「這家麵包難吃像廚餘」 | ✔️ 免責 | 屬主觀味覺評價 |

| 「某醫師用假學歷執業」 | ✘ 有罪 | 屬可驗證事實,若無法證明真實性即構成誹謗 |

| 「某立委是收錢辦事的政客」 | ⚠️ 視情況 | 若根據已起訴案件評論可能免責;若憑空指控則觸法(最高法院99年台上字第560號) |

四、長篇文章的「誹謗高風險陷阱」

作者易忽略的細節:

標題殺人

→ 內文寫「疑似有問題」,標題卻用「驚爆!某校長貪汙學生午餐費」

→ 法院認定: 標題單獨構成誹謗(臺灣士林地院108年易字第789號)細節堆疊強化虛假性

→ 添加偽造的時間軸、虛構的見證人言論、不實數據圖表

→ 法律風險: 被認定「精心編造惡意」利用免責聲明掩護

→ 文末註明「以上如有不實願負法律責任」

→ 實務見解: 不影響誹謗罪成立(僅影響民事賠償計算)

五、法律自保實戰策略

(一)發文前必做檢查

| 步驟 | 具體操作 |

|---|---|

| 查證 | 取得書面證據(判決書、公文、原始文件),非「網友爆料」或「匿名消息」 |

| 區隔 | 明確標示「事實」與「評論」: ✦ 事實段落:附證據連結 ✦ 評論段落:註明「個人意見」 |

| 匿名 | 隱藏當事人全名(用「某公司」、「X先生」),避免公開照片、住址、身分證號 |

| 限縮範圍 | 刪除與核心指控無關的負面描述(例:批評專業能力時,不涉家人私生活) |

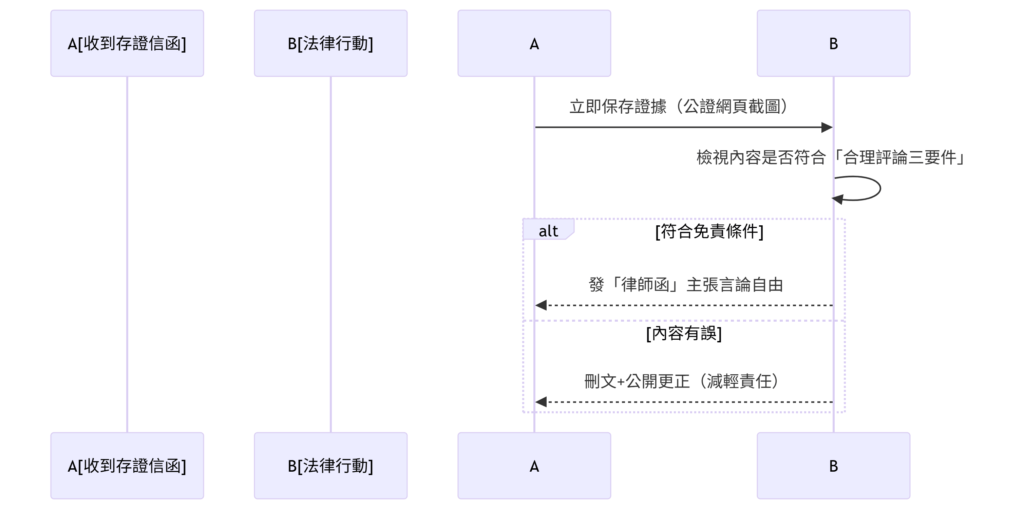

(二)被控誹謗時的應對

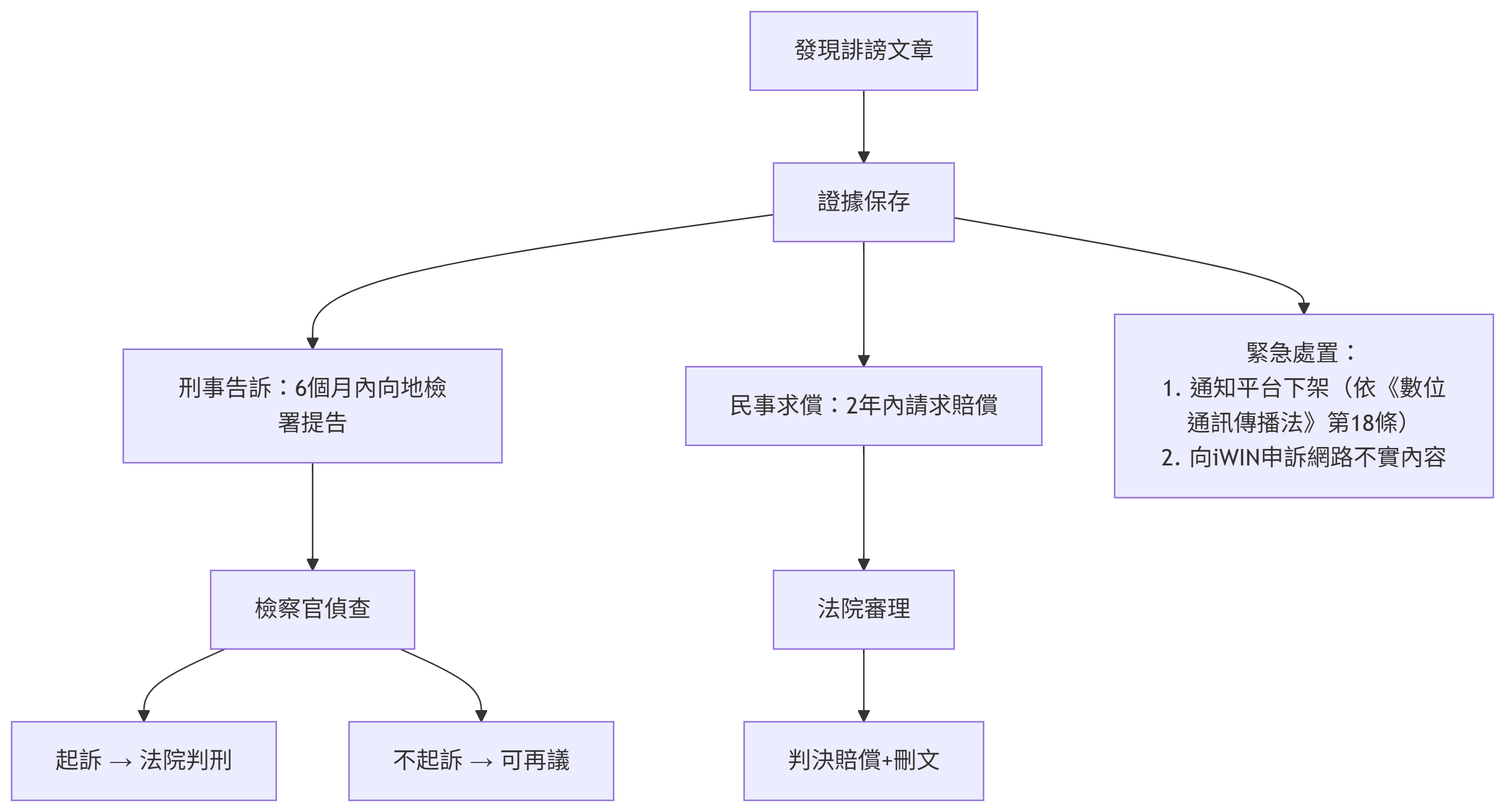

六、法律救濟流程圖(被害人適用)

結論:安全發表負面言論的黃金法則

「可受公評之事」:聚焦公共議題(政府施政、企業壟斷、產品安全)

「合理查證」:重大指控需有官方文件佐證

「就事論事」:不擴散到當事人私德與家庭

「避免情緒性用詞」:用「涉有違法之虞」取代「根本是罪犯」

⚖️ 最後提醒:

即使內容真實,若 「僅為羞辱當事人」(例:公開他人多年前已改過的犯罪紀錄),仍可能觸犯《刑法》第310條第3項「真實不罰之例外」規定。發表前務必評估「公益性」與「必要性」,或諮詢專業律師。

若需具體個案評估,建議提供文章內容(隱去個資)向各地法律扶助基金會諮詢。

Google 評論